服務(wù)熱線

0516-82635900

發(fā)布日期:2022-11-03 瀏覽次數(shù):次

“我用腳步丈量歷史,奔走于五區(qū)五縣,

不圖名不圖利,

只是想在變化巨大的今天,

給徐州文史留下一點文化傳承。”

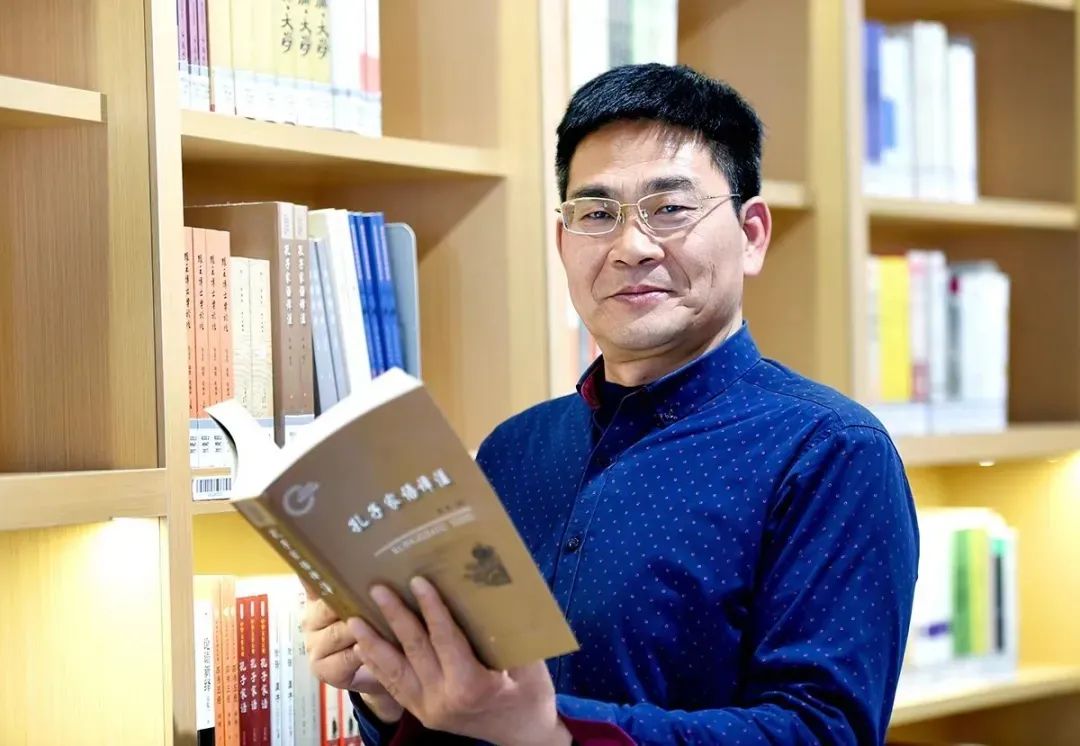

“從事山水研究二十余年,給自己的定位就是一個學(xué)生,山水研究永無止境,不登高山不知天之高也,不臨深溪不知地之厚也。我用腳步丈量歷史,奔走于五區(qū)五縣,不圖名不圖利,只是想在變化巨大的今天給徐州文史留下一點文化傳承。《論語》說:‘古之學(xué)者為己,今之學(xué)者為人’,學(xué)習(xí)可以陶冶情操,可以提升一個人的文化素養(yǎng),如果能把掌握的知識回饋于社會和傳授給他人,讓這些在學(xué)習(xí)和考察之中得出的結(jié)論為城市規(guī)劃、建設(shè)、文化發(fā)展等提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù)和理論支撐豈不更好?”被美譽為“于霞客”的于克南先生如是說。

于克南先生

于克南先生長期致力于徐州古方志和山水文化研究,通過實地探訪,力圖打開塵封的歷史,挖掘傳統(tǒng)文化的當(dāng)下價值,并予以宣傳和普及。提到山水研究與他所從事的工作之間的聯(lián)系,于先生是這樣回答:“開始時與工作有聯(lián)系,我在城市建設(shè)部門工作十余年,參與過三環(huán)路、中山路、市縣一級路等三十余條道路的新建和拓寬,也參與過地下工程的施工,工程施工中多次遇到過古跡,如奎河頂管工程遇到過徐州南門吊橋平臺,青磚砌筑,高達十余米,這些古跡開啟了我對這座歷史文化名城了解的欲望,之后就對像地方志這樣的古籍產(chǎn)生了濃厚興趣。再后來,我工作調(diào)動了,地方志和我的工作已經(jīng)關(guān)系不大,但是因為感興趣,我仍然堅持花費大量時間深入進行研究。?”

于克南先生實地考察白頭山千年古槐

談及研究成果,于克南先生如數(shù)家珍,“我在國內(nèi)各大報刊上發(fā)表了109篇相關(guān)文章,因為市文聯(lián)每年統(tǒng)計發(fā)表量,所以我有一個匯總。其中《徐州市地名中的諧音與雅化例考》《豐縣東華山厚重的文化底蘊》《小金山五個名字的由來》等4篇文章被國家哲學(xué)社會科學(xué)文獻中心收錄。這100余篇有30余萬字,仍有20余萬字隨筆沒有發(fā)表,不過這當(dāng)中有一些在‘徐州山水’個人公眾號上發(fā)布。”

我們隨后想到,于先生對學(xué)術(shù)的熱忱著實令人欽佩,這些年在報刊、網(wǎng)絡(luò)媒體發(fā)表了那么多文章,有沒有打算集合出版專著呢?“三年前,市政協(xié)文史委派黃小葵和我簽訂了出書協(xié)議,但后來我自認(rèn)為有些問題研究膚淺,加上文筆不夠檔次,就沒有按時交付書稿。一開始的想法是發(fā)表八十萬字后再結(jié)集出版,這樣能夠從中挑選一部分有質(zhì)量的稿件,因此多年來對出書沒有多大的欲望。今年市政協(xié)文史委宋余東主任找到我,《徐州山水》一書和《徐州園林》《徐州古建》《徐州書畫》等已納入2022~2023年“品讀徐州”人文讀本編撰計劃。《徐州山水》準(zhǔn)備今年八月按時交付初稿。”先生回答道。

徐州山水

于克南老師發(fā)表的文章及公眾號

此外,我們了解到于克南先生畢業(yè)于南京大學(xué)法律系,對這段學(xué)習(xí)經(jīng)歷對他之后走上工作崗位以及從事徐州地方文史研究帶來的幫助,他也是津津樂道。在研究方法上,于克南先生多是采用實證的方法,結(jié)合史料記載和實際探訪進行系統(tǒng)研究,然后匯總、補充。在選題上多采用涉及區(qū)域廣泛、自成體系的課題,如徐州古驛道、古井名泉、古村落等系列課題。而在治學(xué)品格方面,他認(rèn)為自己的治學(xué)深受蘇軾的影響,并提到“我基本不參考近40年來相關(guān)徐州地理方面的文章,這些文章往往具有時代色彩,容易產(chǎn)生誤導(dǎo)作用。對歷史的態(tài)度要實事求是,要有真憑實據(jù),不能因為某些利益關(guān)系而歪曲歷史。有人說歷史就像一個任人裝扮的小姑娘,我認(rèn)為,歷史往往只挑選自己喜歡的部分拿出來去講,所以世界哪有什么真相,只有立場罷了。時間地點不同,看待事物的角度不同,有的人用眼睛看,有的人用心看,得出的結(jié)論肯定大相徑庭。”

在問到文獻資料的真?zhèn)我约捌綍r研究所用到的文獻資料版本等方面的問題時,他答道:“研究的基本上都是善本,很少用到胡編亂造的書。之前多用古書,自己沒有的就問好友借閱或去圖書館瀏覽。這十年,我大量使用電子資源,現(xiàn)在研究使用的參考資料,五分之四都是從大數(shù)據(jù)檢索的,如美國、英國、日本等國家和中國臺灣地區(qū)對外公布的史料。我也會通過大數(shù)據(jù)對資料做一些校正,曾經(jīng)遇到過他人翻譯碑文有誤的情況,如照抄不誤,看似省事,其實是以訛傳訛,因此治學(xué)應(yīng)當(dāng)嚴(yán)謹(jǐn),更應(yīng)當(dāng)親力親為。”

于克南先生

隨著研究的持續(xù)深入,于先生與相關(guān)文化組織與單位的聯(lián)系也逐漸密切。“這些年,我和徐州市文史委、市文史辦、銅山區(qū)文史委等相關(guān)機構(gòu)和協(xié)會多有合作,如2018年應(yīng)市政協(xié)邀請參與撰寫《江蘇名片》,2019年應(yīng)邀參與編寫《徐州市政協(xié)志》,被徐州市地名協(xié)會選為理事,徐州市蘇軾文化研究會特聘為研究員,徐州市徐國文化研究會特聘為首席研究專家等。這些機構(gòu)和協(xié)會在徐州歷史研究方面做出了杰出貢獻。”

對于徐州山水文化的宣傳,于克南先生也做出了一定的努力,過程也是頗為坎坷。“這個有困難,可以說是困難重重。文化壁壘是第一大困難。以前去縣里考察,會先知會文史界朋友,但后來就很少麻煩他們,他們對家鄉(xiāng)的熱愛往往把地方文化罩上一層厚厚的感情色彩,容不得別人的見解。交通也是一個困難,近處可以坐公交加步行,遠處要讓愛人開車相伴,萬一愛人有事,考察計劃有時會落空。考察經(jīng)費是一筆開銷,去遠地考察一次兩次無所謂,次數(shù)多了也是一筆不小的開支。像去睢寧,新沂、豐縣等偏遠地方考察,一天考察的油費、午餐、高速費等少說也要300元。但這些都阻擋不了實地考察的步伐,實地考察的意義在于更準(zhǔn)確地掌握第一手資料,進而揭示其本質(zhì),得出符合實際的結(jié)論。獲得大量參考資料也是一大困難,沒有廣泛的閱讀,對歷史的認(rèn)識就不會深刻,結(jié)論深淺可想而知。”

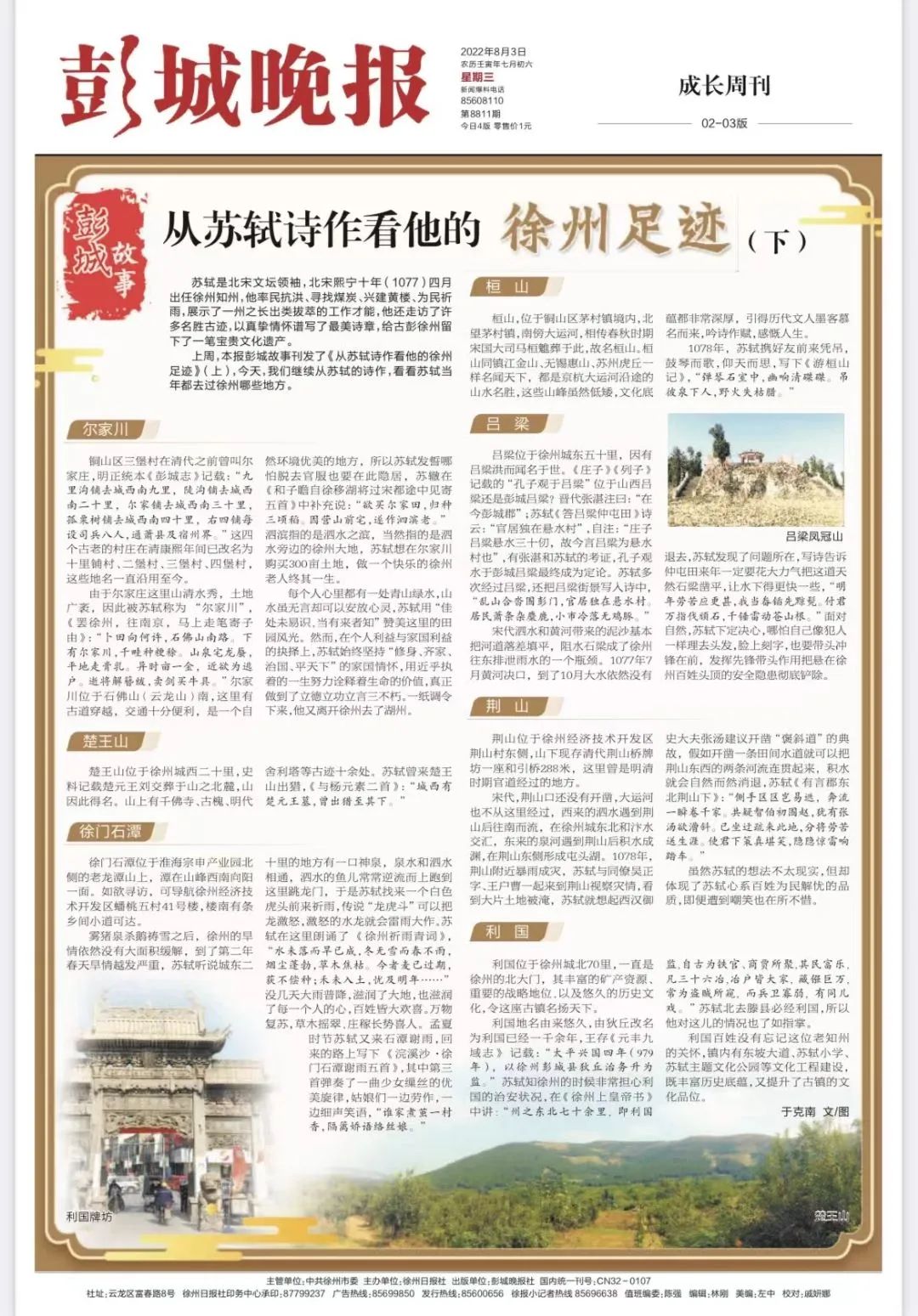

在出游考察中,于先生也結(jié)識了一些志同道合的朋友,這些朋友們因愛好而相聚,不為名利所羈。這里面既有八十多歲的老學(xué)者,也有圖書館年輕的館員,如市人大原秘書長王大勤先生,如市圖書館張菲菲先生,他們之間無話不說,資源共享。但是由于文化壁壘,很多學(xué)者于先生都不愿意同他們交流。“文史因出現(xiàn)搶奪文化資源現(xiàn)象、個人觀點偏頗等問題而形成文化區(qū)域壁壘,個別人自以為是當(dāng)?shù)匚氖方缳撸绻愕剿牡乇P搞研究,或者推翻他的研究結(jié)論,不僅會引起強烈不滿,還會帶來感情上的疏遠。我不圖名利,不因地域觀念而添加濾鏡色彩,力求考察嚴(yán)謹(jǐn),盡力解讀準(zhǔn)確,力爭宣傳廣泛,這些大家有目共睹,得到徐州文史界一致好評。我多次被云龍書院邀請登臺演講,多次被銅山縣、邳州市、豐縣等旅游和文化局邀請挖掘地方文化資源,彭城晚報開設(shè)‘都城秘境’專欄,經(jīng)濟開發(fā)區(qū)圖書館開設(shè)‘于霞客說徐州’系列講座,三年來輔導(dǎo)風(fēng)化街小學(xué)和銅山區(qū)三堡中心小學(xué)成功榮獲省級特色小學(xué)稱號。”

于克南先生在云龍書院

在前面的采訪中,于克南先生提到了蘇軾等歷史人物,那么在文史研究中有沒有榜樣的力量在激勵著先生呢?“當(dāng)然有,陳師道說蘇軾不愛讀《史記》,究其原因,司馬遷偏向?qū)憣崳K軾偏愛豪放,這和個人寫作風(fēng)格有很大聯(lián)系。對于我來說,我喜歡司馬遷,也喜歡蘇軾,介紹古跡按照司馬遷的方法去寫,介紹旅游和青山綠水的,按照蘇軾的方法去寫。余秋雨先生也是一位值得學(xué)習(xí)的榜樣,他把詩歌裝進散文里,讀來更有品味。我的寫作風(fēng)格借鑒了他們?nèi)说奶攸c,美需要總結(jié)和歸納。”

余秋雨作品

想要了解徐州歷史文化,應(yīng)當(dāng)從何入手?讀哪些書比較好?最重要的歷史資料是哪些?對于這些疑惑,于克南先生也耐心地為我們作了解答。“如果對徐州歷史文化進行推廣,能拿出來的至少有‘十六張名片’,徐國文化名片、彭祖文化名片、楚漢文化名片等等,要想把這些名片讀得透徹,不妨翻翻有關(guān)這方面的史料。如果只研究歷史地理,還是要堅持以地方志為主、其它史料為輔的原則。因為地方志是一地的百科全書,它的記載更詳細(xì)更有連貫性。”

說起他這幾十年來的“徐州記憶”,于先生更是娓娓道來,向我們展示了徐州的滄海桑田。“剛解放時徐州市區(qū)人口不足20萬,現(xiàn)在市區(qū)人口已超出200萬,隨著人口增加城市文化有了長足發(fā)展,老城區(qū)的風(fēng)土人情呈現(xiàn)出多元化特色,文化土壤變化越來越快,兩漢文化、蘇軾文化、彭祖文化等越來越受到重視。”

而對于小眾歷史遺跡的保護開發(fā)與徐州文旅的發(fā)展,于克南先生提出了這樣的想法,“彭城晚報給我開設(shè)了小眾歷史景點的專欄,已經(jīng)介紹了九處,如漢王鎮(zhèn)白山頭、長山石海、大彭山溶洞等,這些景點推出后,受到大家歡迎,推動了自駕游、全域旅游的深入發(fā)展。”

徐州記憶

在一草一木中,窺見徐州山水的風(fēng)貌;于一字一句中,記錄徐州歷史的變遷。于克南先生化興趣為專業(yè),幾十年間投身其中而不覺,為徐州風(fēng)物添上了濃墨重彩的一筆,留下了別樣的記憶。

采訪:惠佳宇(實習(xí))、劉振乾(實習(xí))

文:錢克瑩(實習(xí))、王譯曼(實習(xí))

圖:劉振乾(實習(xí))、網(wǎng)絡(luò)

責(zé)任編輯:魏小莉(實習(xí))