服務熱線

0516-82635900

發布日期:2024-12-12 瀏覽次數:次

以下文章來源于徐州雜記,作者楊孝軍

在漢代,人們在生時就為自己造墓的做法蔚然成風,貴族的墓葬被布置得像生前居所,其中存儲著應有盡有的食物、飲料和各種奢飾品,以保證死后生活得安逸。

漢代的石槨畫像尤為集中地反映了這一主題,石槨上雕刻著豐盛的宴席食物、樂舞娛樂和神仙境界、各種保護神,守護死者來世中的“理想家園”。

漢代人的理想“仙界”

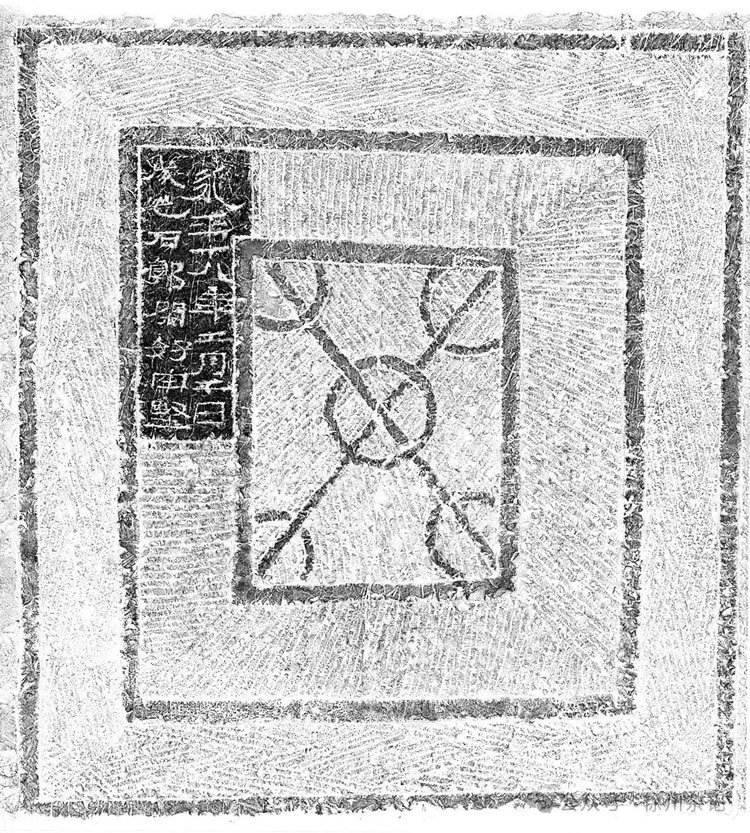

漢代石槨墓系仿木槨墓發展而來。據考古發現,帶有畫像的石槨墓最早可能出現在西漢文帝、景帝時期。在徐州漢畫像石藝術館收藏有一件石槨墓的頭檔,石高1米,寬0.9米,畫面雕刻著十字穿環圖案,上刻銘紋:“永平十八年二月二日成也,石郭關好牢堅。”

十字穿環圖,“永平十八年二月二日成也,石郭關好牢堅。”

石槨墓的風格大體一致,分為陰線刻、凹面線刻和淺浮雕三種。其中以陰線刻為主,線條粗壯古樸,畫像內容和邊飾花紋圖案都較簡單。

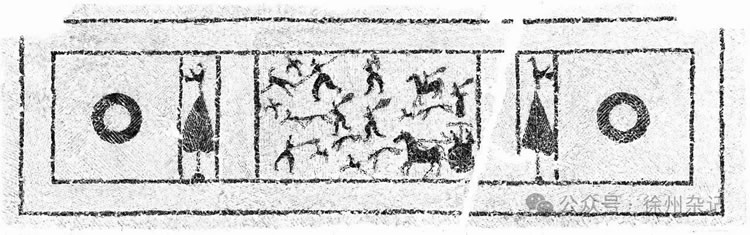

西漢早期,在石槨板左右兩側上會刻有簡單的門闕、穿璧、常青樹、鳥、樓閣、人物等內容。到了晚期,題材內容更加豐富,如狩獵、出行、神仙、西王母、伏羲女媧、老子、伯樂相馬等圖像。

石槨墓中常見的題材有常青樹、穿璧紋、鋪首銜環等。

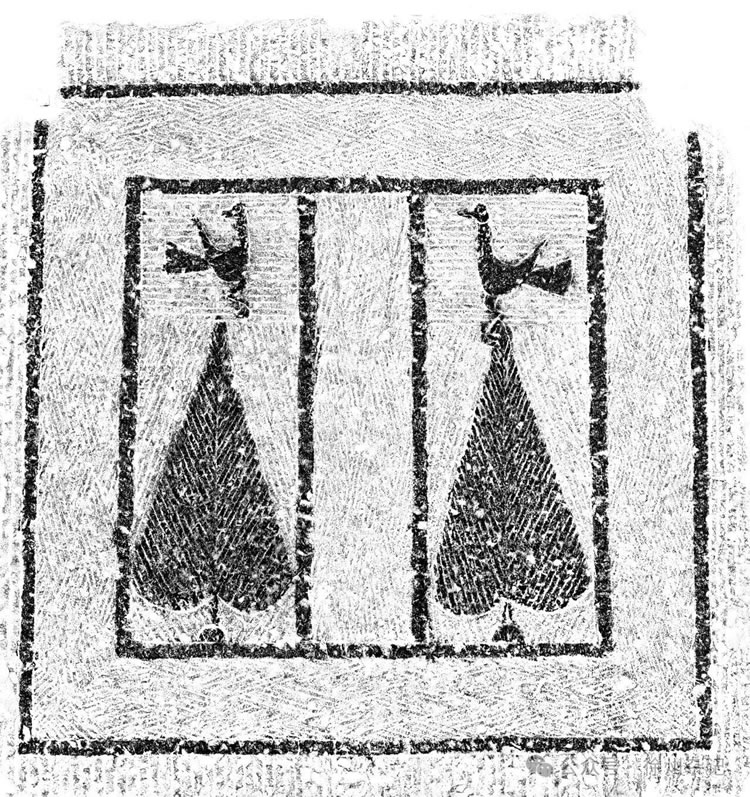

01 常青樹

常青樹,一般刻成等腰三角形、桃形,實則為側柏的造型。例如銅山檀山漢畫像石槨墓和沛縣棲山漢畫像石槨墓。漢代人常在墓地上種植松柏,稱之為“墓樹”和“冢樹”,如《后漢書王符傳》:“今京師貴戚,郡縣豪杰,生不極養,死乃崇喪……起造大冢,廣種松柏”。

沛縣棲山漢畫像石墓——常青樹、鳥

古人之所以多用柏,認為其有藥用價值,飲用柏葉浸泡的酒水可以去病辟邪。崔寔《四民月令》:“元旦進椒、柏酒。椒是玉樹星精,服之令人卻老。柏是仙藥,能駐年卻病。”從去病到辟邪,并進而為驅鬼,于是柏木被用作死者的棺槨,送葬之路又為“柏路”,墓地又被稱之為“柏陵”等等。

柏樹還被認為是“不死樹”,如《山海經》曰:“甘木即不死樹,食之不老。”由此可見柏樹被賦予多種寓意,見證了漢代的喪葬習俗。

02 穿璧紋

穿璧紋,又稱十字穿環圖,是早期石槨畫像的主要題材。據《說文解字》稱:“璧,瑞玉環也。朝、覲、宗、遇、會用璧。”

玉璧有多種用途,首先是財富的象征,同時也是祭祀的重要禮器,《周禮》記載:“以玉作六器,禮天地四方。以蒼璧禮天,以黃琮禮地,以青圭禮東方,以赤璋禮南方,以白琥禮西方,以玄璜禮北方。”

十字穿環圖,出土于徐州青山泉。

漢代人認為玉可以防止尸體的腐敗,保護尸體,聚攏靈魂,具有促使死者重新復活的作用。因為在現實中沒有那么多的玉璧隨葬,所以石槨墓中將玉璧的圖像刻在棺槨頭、足部擋板上,來代替玉璧的功能。

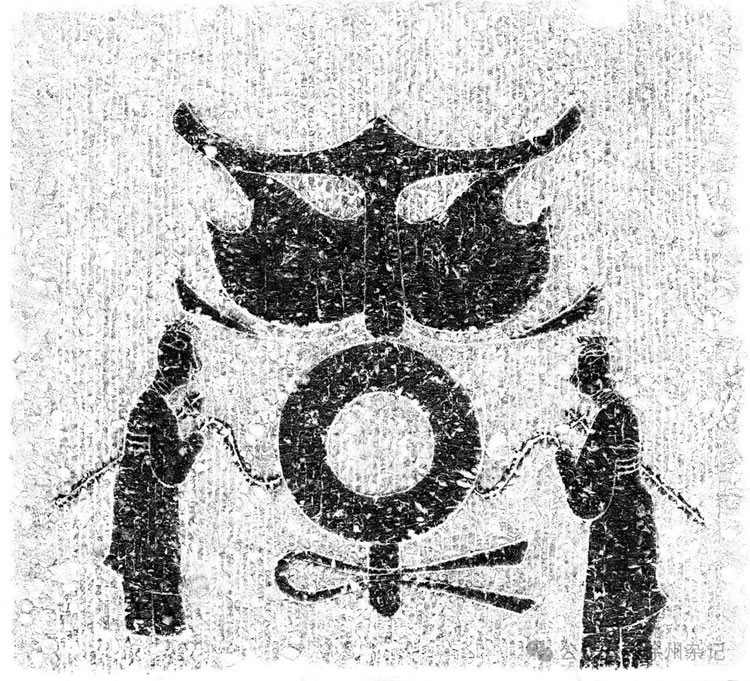

03 鋪首銜環

鋪首銜環,亦稱作金鋪、金魯。它是我國古代一種集實用與裝飾功能為一體、具有特殊寓意的附件,常見于商周時期以及漢代的陶器、銅器的腹部,在東漢的畫像石及東周秦漢魏晉時期墓葬的墓門或棺槨上都有使用。

鋪首銜環圖,東漢,徐州沛縣棲山鎮出土。畫面中間刻鋪首銜環,環系綬帶,左右站立二門吏。

鋪首銜環最初只是門戶的裝飾,《說文》:“鋪,著門鋪首也。”鋪首銜環的圖像意義一方面是門戶的象征,代表著墓門,同時因為鋪首的形象猙獰厲烈,在墓中起到鎮墓的作用。

對于墓葬圖像的研究,學者巫鴻先生認為,墓葬作為死者靈魂的居所,旨在提供舒適和安全。這種“墓宅”即地下家園的觀念清楚地反映在死者的墓葬中,死后的居室不再僅僅由器物來暗示,也可以用建筑來直接表現。墓室的內部,不僅僅是墓室本身,包括甬道和墓頂也都提供了陳列繪畫和石刻的“展覽空間”,使人們得以為死者創造一個不受墓葬建筑規模制約的幻想中的“理想家園”。

信立祥先生認為,在當時的社會,升仙到昆侖山仙界是人們至死不渝的追求目標。從秦始皇派遣方士渡海尋求不死之藥,漢武帝甘愿受術士愚弄而在宮廷中裝神弄鬼,到后世的道教徒至死不悟地講求“煉丹術”和服食五石散,皆是為了升仙的目的。從出土的石槨畫像可以看出,墓室畫像的配置原則都是當時占統治地位的宇宙方位觀念。

朱存明先生認為,作為裝殮死人器具的槨的圖像排列,是一種宇宙象征主義的表現。其表現特點在于,槨蓋是天的象征,頭部擋板往往刻畫天的象征符號或溝通天地的象征圖式,有時刻畫日月及其天神或仙界。足部擋板往往刻畫表示進入另一個世界的雙闕,或刻畫生命樹扎根于大地,上有靈魂之鳥導引魂魄向上飛升。左右壁上刻畫升仙的內容,或為西王母的仙境,或是有助于升仙的奇禽異獸。有時還在槨的四角刻畫表示方位的“四靈”。

狩獵,東漢,徐州沛縣棲山鎮出土,畫面分為五格,中間一格刻狩獵場面,兩面對稱刻有玉璧、常青樹。

可以看出,在棺槨上刻畫仙界的環境、神仙的住宅,使其生前向往的生活在死后得以實現,這是漢代人的“理想家園”。筆者認為它更是一種象征性符號,集中反映了漢代人的精神意識和信仰。

在“象生環境”中永生

中國古人并不把死亡看作生命的完全終結,而相信死亡標志著人在另一世界繼續存在的開端。“象生環境”就是把現實生活的場景一一搬到石槨四壁當中,再把想象的仙界也刻上。

兩漢時期,徐州地區有18代楚王和彭城王,多數陵墓“因山而陵”,如楚王山漢墓、獅子山楚王漢墓、龜山漢墓、北洞山漢墓等。其陵墓的形制仿生前的宮殿,作穹窿頂的樣式,也是宇宙象征主義的表現。

古代文學作品對追求長生多有描述,莊子在《逍遙游》中寫到:藐姑射之山,有神人居焉,肌膚若冰雪,綽約若處子,不食五谷,吸風飲露。乘云氣,御飛龍,而游乎四海之外。

戰國、秦、漢的一些方士也同樣用生動的語言大肆擴散著仙境的傳說,以激起人們對這種神奇之境的幻想。巫鴻先生認為,漢代人繼承和發展了人間天堂與來世的幸福家園信仰,對蓬萊及其他奇異之境的追求持續不斷,這些地方被想象為仙人的居所,仙人掌握著不死的秘密,可以無私地賜給凡人永恒的生命。因為人們相信這類人工模擬的仙境可以吸引掌有不死之藥的神仙降臨。

“死而不亡”,漢代人相信生命在死后會繼續延續。人們的愿望是享受世間榮華富貴,并將世間快樂延伸到來世,因此在墓葬的圖像藝術中,盡顯墓主人生前所享受的各種社會生活。

大約始于西漢中期,日常起居必需品,如灶、倉與房屋等的陶制模型開始出現在墓葬中。隨著時間的推移,這類器物的種類日益豐富。巫鴻先生認為,漢代人將死亡的恐懼轉化成向往仙界的崇高,棺槨上的畫像生動地表現了漢代人的宇宙觀和生死觀。

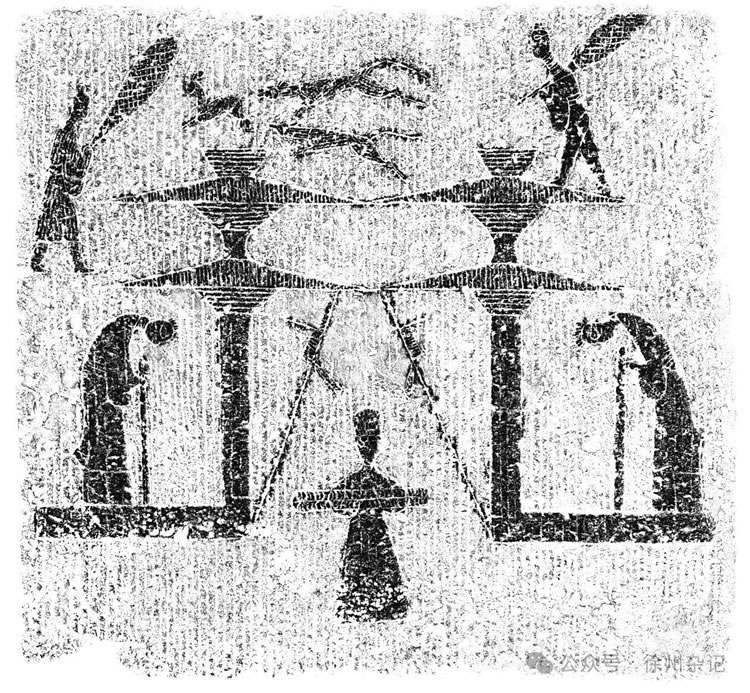

門闕,東漢,徐州沛縣棲山鎮出土。畫面正中刻重檐雙闕,闕中兩旁二門吏執棒相對躬立;闕前一人捧盾作迎候狀;闕上方刻二犬逐兔,前后有二人執網捕捉。

在漢代以前,“仙”的觀念與逃避死亡的愿望密切相關,表達了兩種不同的長生觀念。一種是漢代以前已經出現而在漢代仍然流行的觀念,想象來生是前生的繼續。另一種觀念則可能是漢代的發明,幻想將死者的靈魂送到一個仙境,或是變成一個不朽之身來達到長生的目的。

漢代以前的方士、哲人和王侯們對成仙的追求是希望延長生命,徹底擺脫死亡,通過自身成仙抵達仙境。早在東周晚期,人們就開始通過養生,如虛一、閉谷和吐納等方式的修煉,期望達到去除肉身、唯剩精氣的目的,并產生了對仙境東方蓬萊仙島和西方昆侖的信仰。

人們相信,找到并抵達這些地方,人的生物鐘就會停止運轉,死亡將永不降臨。如在《山海經·大荒南經》中有“不死民”。到了秦漢時期,長生不老、神仙和仙境的觀念因受到一些方士們的鼓吹而廣泛傳播。

漢代墓葬建筑構成了“象生環境”和“死而不亡”的理想境界,因而導致“死后升仙”的觀念以及墓葬中仙境圖像的濫觴。漢代以前,死后世界的最高理想形式歸根到底是死前生活的鏡像,而漢代以后,仙境圖像的出現將墓中的內部空間表述為一個象征性的宇宙,圖畫的裝飾已經完全融入到墓葬中了。

雙闕樂舞庖廚,東漢,徐州沛縣棲山鎮出土。畫面左側刻一樓閣,樓上有二人對博,樓下有侍者,樓的右面刻一對門闕。

例如公元前168年的馬王堆一號漢墓,棺上明亮的朱紅色指涉著陽氣、南方、光明、生命和不死。在漢代人的思想中,這種色彩是仙境的本質特征之一,正如《山海經》所述:“南望昆侖,其光熊熊。”從昆侖山圖像可以清楚地看到漢代人在墓葬內部構建的神秘空間、理想的死后世界。

在幽冥之地,日月仍然普照,陰陽和諧運轉,死者的靈魂將永不挨餓,而且最重要的是,在穿越了死亡的兇險界限之后,死者將享受永恒的幸福。死者身后幸福家園的觀念主要通過槨室的隨葬器物來實現,紅棺上的圖像描繪了以昆侖山為中心的仙界景觀,放置在內棺上的帛畫則顯示出一個包括日月、天神、天馬和其他天上事物的天界。

學者認為這些界域在墓葬的不同部分以不同的圖像與器物來表現,建墓者為死者提供了一個死后的理想世界——天界、仙境或黃泉中的“幸福家園”。

刻在石上的“生死觀”

漢代墓室建筑及其畫像是漢代人生死觀和宇宙觀的體現。漢代民眾對生與死的認識尤其反映在漢墓石槨上,在什么方位配置何種圖像都有一定的規矩,在內容和形式上充分反映了中國早期各種思想和民間信仰的影響。

兩漢時期的宗教神學、讖緯迷信盛行,道教的初步形成——早期道教傳承原始巫術、方術、煉制服餌金丹,都在迎合封建貴族乞求長生不死、上天成仙的愿望,同時又迎合民間占驗、預卜吉兇、符水治病的需求。

從宗教而論,巫祝的活躍、若干廟的興建、厲鬼信仰的熾盛、新興道教團體的崛起、佛教在中國的勃興,都和疾疫沖擊下人心格外憂懼疾病、渴求醫護的社會現實有緊密的關系。在這種形勢下,漢代的道教經典《太平經》適應潮流,將鬼神崇拜、神仙思想、陰陽數術,通過當時的宗天神學化和讖緯神學化雜糅,在方仙道、黃老道、巫鬼道的基礎上形成了早期道教。

《太平經》講長壽成仙、治病養生、通神占驗之術,以“以生命為中心”,關注“死后世界”,從內心信仰層面入手來沖淡信眾對疾病和生死的恐懼,以宏大視域重繪時人的宇宙圖景,重構了新的宇宙政治秩序,表現了新的個人生存的生命觀。

人們對死后生活世界表示出極大的關注,顯示出民俗巨大的滲透力和張力,代表下層民眾的意愿,最終出現了民間信仰的盛行局面,在當時影響深遠。

在古代,生死問題困擾所有人——不論貴賤、賢愚、世俗、貧富,有生必有死。人們對人世具有強烈的依戀感,長生不死始終是先人不懈追求的目標。如秦始皇巡游東海、漢武帝泰山封禪,無不透露出對生命的渴望和對現世的眷戀。此外,《山海經》中也保留了很多關于不死的神話故事,如不死國、不死民、不死之藥、不死樹等。

西漢哲人、方士、王侯所執著探尋長生之道并不是要征服死亡,而是著眼于無限地延長生命。《釋名·釋長幼》云:“老而不死曰仙。”在古人看來,神仙就是那些打破(或跨越)生命界限、徹底擺脫死亡制約的絕對存在者。

秦漢之際,不死觀念頗為流行。《漢書·郊祀志》記載:“自威、宣、燕昭使人入海求蓬萊、方丈、瀛洲。其傳在渤海中,去人不遠。患且至則船風引而去。蓋嘗有至者,諸仙人及不死之藥皆在焉。”由此觀之,秦漢時人對不死的信念在民間中廣泛流傳。

基于此,《太平經》通過對生命本質的察究,提出肉體生命可以避免死亡達到永恒與無限,開辟了一套對抗死亡達到永生的路徑。《太平經》關注修道者自身的修養和能力的提高,告誡人們唯有通過修道登仙這一途徑才能驅除死亡的威脅、獲得生命永恒。

《太平經》提出一整套內修外養之法,回答了仙不是可望而不可及的。主要有:守一法,即通過對意念或精神的掌握,使神不離形與氣;食氣法,即通過復雜的呼吸技術,達到與永恒存在的元氣合一。這兩種方法都是通過自己對修煉技術的把握“自力成仙”。神仙方士們認為通過養生、守一、閉谷、吐納、服食金丹等等,可以最終去除肉身,唯剩精氣,以達升仙的目的。

還有一種方法是把“行善積德”看成長生成仙的重要條件,欲求生長者必欲積善立功,慈心于物,將道德倫理提升到了一個相當的高度,使其成為修道成仙的必要條件。

在漢代繪畫中,漢代人描繪的是對另一個世界的想象,包含著對生命延續和轉化的思考和期待。例如漢畫像石上為人們熟悉的西王母圖像,她的存在是因為漢代人對長生藥所持有的強烈期待,她在畫面中是構圖的主角,所有的情節都圍繞著她而展開。

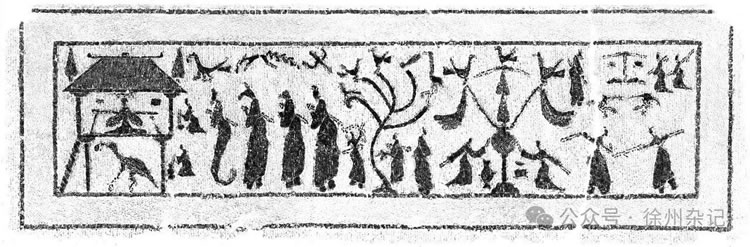

拜見西王母,東漢,徐州沛縣棲山出土。

通過以上對文獻資料和考古材料的梳理分析可以看出,民間宗教信仰在漢代已經非常成熟并且十分流行,石槨畫像中的“象生環境”和“死而不亡”的理想是漢代《太平經》和董仲舒哲學思想的結合。

將這些關系

與漢人思想觀念相聯系,

可在幫助人們更好地理解

漢畫像石這種特定的藝術形式。

綜合 | 徐州雜記

作者 | 楊孝軍

編輯 梁瑋鋼